近年、子供たちのSTEM教育への関心が高まっており、その中でも電子回路の学習が注目を集めています。

その中で、「電脳サーキット」という製品が小学生向けの電子回路学習キットとして登場しました。

この記事では、その特徴や利点、注意点を解説します。

電脳サーキットとは

電脳サーキットは、手軽に電子回路を学べる教材として開発された知育おもちゃです。

従来の電子工作キットとは異なり、ブロックのようにパチパチと電子回路を組むことが可能です。

概要

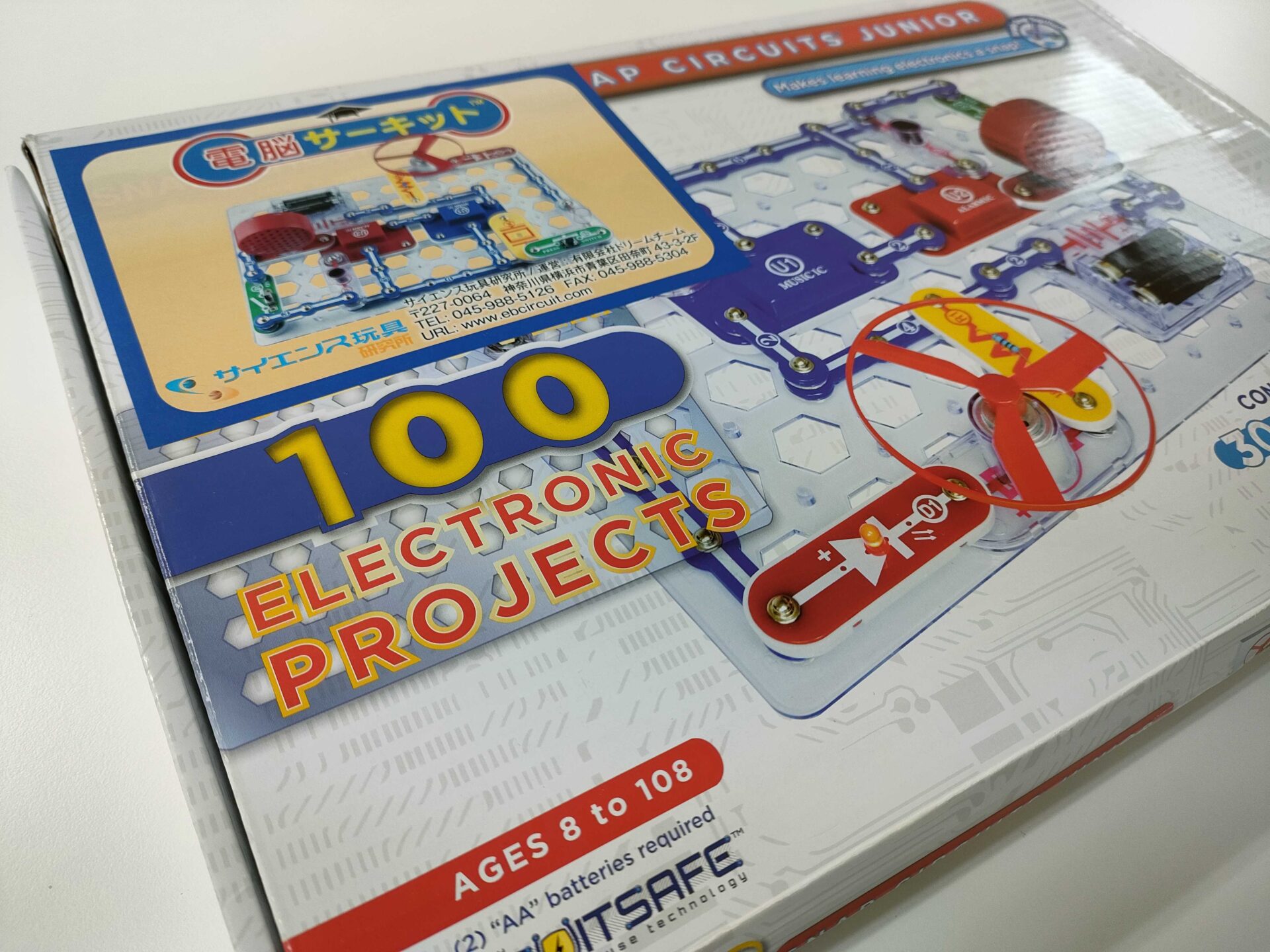

電脳サーキットはアメリカ企業が開発した知育おもちゃで、日本ではサイエンス玩具研究所が国内正規品として発売しています。

電脳サーキットも種類があり、「100シリーズ」「300シリーズ」「500シリーズ」の3種類が発売されています。

その他、「クリーンエネルギー」や「マイホーム」などの派生商品もあります。

それぞれ電子回路の組み方や概念は同じですが、パーツの種類や奥行き、作成できるプロジェクトの数が異なります。

500シリーズでは500を超える電子回路の組み方が紹介されています。

料金

電脳サーキットの料金は一番安いシリーズ「電脳サーキット100」で6,500円程度となります。

一番高い種類は「電脳サーキット500」で16,355円(税込17,991円)でした。

対象年齢

電脳サーキットの対象年齢は6歳以上となっています。

一部、小指ほどの小さな部品もあるため、幼児が誤飲しないように注意しましょう。

「電脳サーキット100」商品レビュー

今回は「電脳サーキット100」を購入してみました。

使ってみた感想をご紹介します。

電脳サーキットのメリット

電脳サーキットのメリットは下記です。

それぞれ見ていきましょう。

細かな作業は不要!簡単に電子回路が組める!

電脳サーキット100では、はんだ付けなどの細かな作業なしで電子回路を組むことが可能です。

各部品にスナップボタン(服でパチンと留めるボタンのようなもの)が備えられており、そこにはめ込むだけで通電します。

光る・音が鳴る・動くなど、小学生が楽しめる内容

キットには光センサーに反応してLEDが光る、モーターが動くなど、子供たちが興味を持ちやすいものばかりです。

楽しみながら学べるため、モチベーションを高く保ちながら電子回路に親しむことができます。

電子回路を感覚的に学べる

電子回路の仕組みを抽象的に理解するのは難しいことですが、電脳サーキット100ではシミュレーションを通じて直感的に学ぶことができます。

具体的な動作を通じて電子回路の原理を体感し、より深い理解を促進します。

電脳サーキットのデメリット

一方で、電脳サーキット100には注意が必要な点も存在します。

以下にそのデメリットを示します。

説明文が難しい

各プロジェクトには電子回路図が書いてあり、その絵を真似するだけで電子回路が組めます。

しかし、その説明文が非常に難解です。

漢字のフリガナはありませんし、高校から大学生レベルの文章が記載されています。

パーツ1つ1つはブラックボックス

プロジェクトやパーツ1つひとつはブラックボックスとなっています。

IC(音がなる部品)の中がどうなっているかは理解できません。

また、「なぜこの回路に抵抗素子が必要なのか」「なぜこのような繋ぎ方をするのか」までは記載がありません。

NANDやOR回路など、教えるには大学生レベルの知識が必要

電脳サーキットの中には「NAND」「OR」「AND」回路を学ぶプロジェクトがあります。

しかし、NAND回路など一部の工業高校や大学工学部の学生でしか習わないような代物です。

NAND回路の説明もないため、これらの単語を小学生だけで理解することは難しいと感じました。

まとめ

「電脳サーキット」は小学生向けの電子回路学習キットとして、手軽に学ぶことができる優れた教材です。

シミュレーションを通じて電子回路の基本を学び、光る・音が鳴るなどの楽しいプロジェクトを通じて創造性を育むことができます。

ただし、説明文が難解な場合や一部の高度な回路には難易度があります。

親や教師のサポートを受けつつ、段階的に学習を進めることで、小学生でも楽しみながら電子回路の基本を学ぶことができるでしょう。